家庭菜園が初心者〜中級者の方へ、しそ・大葉の簡単な育て方の手順を、写真とイラストでわかりやすく解説します。

しその特徴、種まきから収穫までの栽培時期と手順、水やり、栽培できるしその品種、病害虫への対策、上手な育て方ポイントなどをご説明していきます。

※ご家庭のプランター栽培でも応用が可能です。

しその原産地と主な栄養素

| 学名 | Perilla frutescens var. crispa |

| 和名/別名 | シソ |

| 英名 | beefsteak plant shiso |

| 原産地 | ヒマラヤ、ビルマ、中国 |

| 科・属名 | シソ科・シソ属 |

| 主な栄養価 | カリウム/βカロテン/ビタミンK/葉酸 |

しそ栽培に適した温度と環境

しそは、葉が緑色をした「青じそ」と、紫色をした「赤じそ」の種類があり、青じそは大葉とも呼ばれる香味野菜の1つです。

寒さや霜に弱く、高温で日当たりが良く有機質の多い土壌での栽培を好みます。

半日陰で育てることで、やわらかく香りも良いしそに育てることができます。

また、種を植えてから発芽までの期間が2〜3週間と長い為、種まきを行う時期と地温に注意する必要があります。

| 発芽地温 | 20℃〜25℃前後 |

| 生育適温 | 25℃前後 |

| 種まき〜収穫までの期間 | 100〜150日程度 |

| 連作障害 | 1〜2年 |

しそを栽培するときに必要なもの

・畑などへ直まきの場合

1.しその種

2.苦土石灰(100円ショップでも購入可能)

3.堆肥

4.化成肥料

・堆肥については、以下の記事で詳しく説明しています。

堆肥とは何?堆肥の作り方(落ち葉・生ゴミ・牛ふん)

・プランターで育てたい場合

1.しその種

2.プランター(深さ30cm以上)

3.野菜用培養土(鉢底石と鉢底ネットがあると尚良い)

4.液肥もしくは化成肥料

[itemlink post_id=”1715″]

・市販の元肥・pH調整済みの野菜用培養土を使用すると楽に栽培ができます。ホームセンターなどで十分な量の土を購入しましょう。

[itemlink post_id=”1619″]

ゴールデン粒状培養土を配合した園芸・家庭菜園に最適な培養土です。

ゴールデン粒状培養土配合なので、保肥力・保水性・排水性のバランスが良い理想的な土です。

・家庭菜園で使用する道具ついては、以下の記事で詳しく説明しています。

家庭菜園で使用する道具と使い方

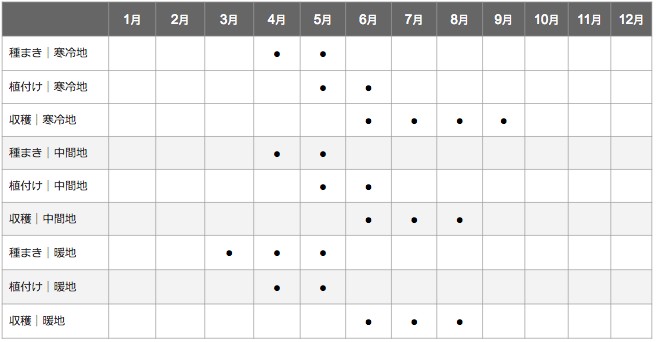

収穫までの栽培時期

しその種まきから収穫までの栽培時期・栽培スケジュールは以下のようになります。

育て方の手順

1.適した土づくりを行う

しそは、栽培中に肥料切れを起こすと、収穫時に葉が小さくなってしまい、色も淡くなります。

堆肥と化成肥料を十分に施すことがポイントです。

①酸度調整

植え付けの2週間前に苦土石灰をまいて土の酸度を調整し、よく耕しておきます。(目安:200g※5つかみ程度/㎡)

| 参考pH値 | 6.0-7.0 |

② 元肥を施す

植え付けの1週間前に堆肥3kg/㎡、化成肥料100g/㎡を施して良く耕します。

・堆肥については、以下の記事で詳しく説明しています。

堆肥とは何?堆肥の作り方(落ち葉・生ゴミ・牛ふん)

・肥料ついては、以下の記事で詳しく説明しています。

肥料の三要素・種類と効果。ぼかし肥の作り方

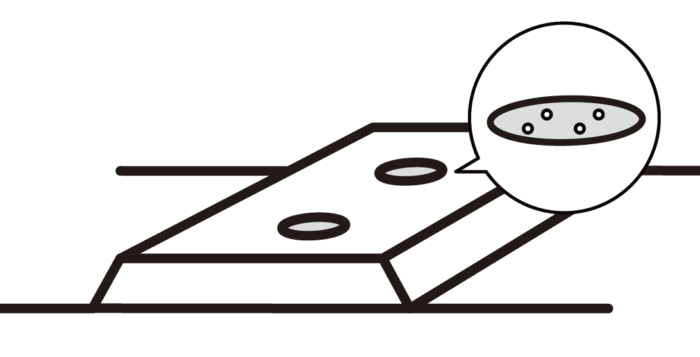

③畝作り

土を盛り上げて幅50cm、高さ10cm、株間は20cm取り、2条植えで条間20cmの畝を作ります。

2.種をまく

・直まきをする場合

直まきをする場合、株間・条間20cmとって2条まきとして、1箇所に4〜5粒ずつ種を点まきでまきます。

指先などで2cm程度の穴をくぼませてから、種をまいたら土をかぶせて、土の表面を手のひらで軽く押して種と土を密着させたら、たっぷりと水やりを行います。

・種のまき方ついては、以下の記事で詳しく説明しています。

種まきの種類と方法。すじまき・点まき・ばらまき・ポットまき

・プランターへの種まきやポット蒔きをする場合

プランターもしくは、直径9cmのポリポットを使用して、1つのポットに4〜5粒ずつまいて、発芽後に元気の良い株の1本へ間引きを行い、1株あたり本葉が4〜5枚に育ったら定植(植付け)を行います。

・しその種は好光性の為、土は薄くかぶせるようにしましょう。

・発芽まで2〜3週間と長くかかる為、土が乾かないように注意しましょう。

・苗の育て方と選び方については、以下の記事で詳しく説明しています。

野菜の苗・種の育て方と選び方(接ぎ木/ポット苗)

・植え付けついては、以下の記事で詳しく説明しています。

野菜の苗木の植え付け方法(定植)

3.水やり方法

しそは特に発芽するまでと、苗を植えた後に根付くまでの間は、土が乾燥しないように注意してたっぷりと水やりをしましょう。根付いた後も、乾燥に弱いので土が乾いたら水やりを行います。

4.しその収穫

大葉の収穫

赤じその収穫

花穂じその収穫

株の高さが30〜40cmほどに成長してきたら収穫時期です。

下の方の葉から必要な量を摘み取って収穫を行います。

青じそを大葉として収穫できるのは8月頃までとなります。また、穂じそやしその実は、9月中旬から下旬が収穫適期になります。

5.収穫後の追肥管理(肥料の施し方)

初めに収穫をした後は、月に1〜2回のペースで、株間に化成肥料を60g/㎡(1にぎり程度)追肥を行い、土と肥料を混ぜながら株元へ土寄せをすることで、長く収穫を楽しむことが可能です。

失敗しないしその栽培・育て方のコツ

①発芽までの期間を短くしたい場合、種まきを行う前日に1日種を水に下してから種まきを行いましょう。

②日照量に応じて、葉が濃く香りが強くなりますが、常に日が強くあたる場所での栽培は、葉が固くなる傾向があります。

③9月以降には穂が出てきて穂じそになります。また、6月に梅漬けを行いたい場合は、少し早めに種まきを行いましょう。

しそによくある病気と害虫対策

病気

比較的病害が少ない野菜になります。

害虫対策

・アブラムシ(新芽・新葉への群生により植物の汁を吸う。病気の媒介)

対策:発見次第除去。

・ハスモンヨトウ(夜間に土中から幼虫が出て葉を食害)

対策:確認次第、土中を確認して捕殺。

・ハダニ(葉の裏への群生により葉の色が抜ける)

対策:時々葉の裏を水で流す。

・野菜の病気と害虫については、以下の記事で詳しく説明しています。

家庭菜園の野菜の病気と害虫対策・予防方法

連作障害

しそは連作障害がありません。連続して同じ場所で栽培することが可能です。

栽培できる主なしその種類

主なしその種類

| 青じそ(大葉) | 直径〜10cm程度の大葉と呼ばれる、葉がぎざぎざして緑色をしているしそ。 |

| 赤じそ | 葉が赤紫色をしている、梅干しなどの色付けに使用されるしそ。 |

| 芽・穂じそ | しその若い目、穂を摘んだもの。 |

| エゴマ | 青じそに似た、香りの良い葉が緑色のしそ。 |

まとめ

しそ栽培のポイントは、発芽まで乾燥から守り、肥料切れを起こさないことがポイントです。収穫後に適宜追肥を行って、長くしその収穫を楽しみましょう。

MAKI

埼玉県南中部に自らの畑を持ち休日に農業を行う。農薬を一切使用しない無農薬栽培歴は今年で8年。年間20〜30品目の野菜を栽培。