家庭菜園をこれから始める初心者の方〜中級者の方向けに、枝豆の育て方の手順を、写真とイラストでわかりやすく解説します。

種まきから収穫までの手順と栽培時期、水やり、上手に育てるポイント、枝豆の品種、病害虫への対策など栽培方法をご説明していきます。

・プランターでの枝豆の育て方ついては、以下の記事で詳しく説明しています。

プランターで枝豆の栽培と育て方のコツ

枝豆栽培の特徴

枝豆は大豆をまだ若いうちに収穫した実で、栽培に比較的場所も広く取らず家庭菜園にも向いています。

栄養価の高い枝豆は、ビタミン、タンパク質、カルシウム、鉄、リンなどの栄養素を含み、収穫したての味は格別です。

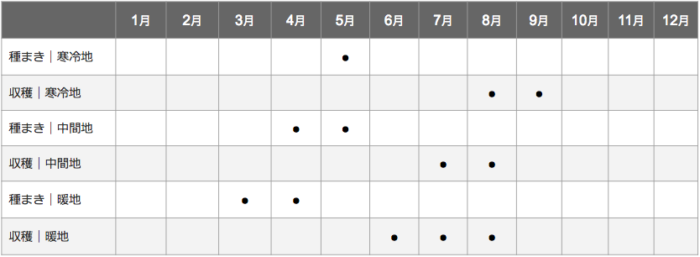

枝豆の栽培カレンダー

枝豆栽培に適した環境

日当たり、水はけが良く風通しの良い場所を好みます。

| 生育適温 | 20-25℃ |

| 種まき〜収穫まで | 70〜100日 |

枝豆の栽培/育て方

枝豆に適した土づくり

①酸度調整

枝豆は酸性土を嫌うので、植え付けの2週間前に苦土石灰を多めにまいて耕しておきます。(目安:150g※4つかみ程度/㎡)

| 参考pH値 | 6.0-6.5 |

② 元肥を施す

種まき1週間前に堆肥1kg/㎡、化成肥料50g/㎡を施して良く耕します。

堆肥はそれほど必要なく、加えて草木灰を施すと生育に効果があります。

・堆肥については、以下の記事で詳しく説明しています。

堆肥とは何?堆肥の作り方(落ち葉・生ゴミ・牛ふん)

・肥料ついては、以下の記事で詳しく説明しています。

肥料の三要素・種類と効果。ぼかし肥の作り方

③畝作り

土を盛り上げて幅60cm、高さ10cmほどの畝を作り表面を平にならしておきます。

枝豆の種まき

①鉢や瓶の底などを利用して、直径10cm程度の種まき用のくぼみをつくり、株間20cmで種を撒いてゆきます。

1つのくぼみに3粒ほど等間隔で種をまいたら、溝の両端の土を指で寄せて軽く土をかけて上から軽く手で押さえて土と種を密着させて、ハス口のジョウロでたっぷりと水をやりましょう。

種まき前日にタネを1日水に浸しておくことで発芽が良くなります。

②種になる豆を鳥が食べてしまうことが多いので、発芽までは寒冷紗などをかけて防ぎます。

枝豆の発芽

ポットまきの場合は、8cm程度のポットに3粒づつ種をまいて、土が乾いたら水やりをします。発芽後に葉が出てくる頃に、生育の良い2本に間引いて、本葉が2〜3枚ぐらいの時期にポットから畑に植えつけます。

①育苗箱にすじまき

溝をつけて種をすじまきして、土をかぶせて手のひらで軽く押さえておきます。

②ポリ鉢に点まき

種の深さが1cmほどになるように1つの鉢に2〜3粒点まきを行います。

③セルトレイに点まき

沢山の苗を育てたい場合は、多くの126穴など多くの穴が空いているトレーをホームセンターなどで購入して、2、3粒を深さ1cm程度で点まきします。

※初めて出てくる葉が完全に開いて、本葉が開きはじめたときが畑などに定植する時期です。

・種まきついては、以下の記事で詳しく説明しています。

種まきの種類と方法。すじまき・点まき・ばらまき・ポットまき

枝豆の間引き

間引きは本葉が2〜3枚になったら行いましょう。

生育の良くないものや病害虫被害のあるものなどを選び1本間引きましょう。

1箇所につき2本立てにします。

枝豆の摘心

本葉が5〜6枚になった頃に摘心を行います。

摘心とは、新しく伸びていく主軸の茎の先端部を途中から切ることです。

それにうおり、脇芽の成長を促して、枝豆の実を大きくすることができます。

枝豆の水やり

枝豆は比較的育てやすい野菜ですが、土の乾燥が進むと実の成長に影響が出ます。

特に開花前の水不足は、花が落ちて実が肥大しない原因になりますので、乾燥させないようにします。

追肥・土寄せ・除草

枝豆の花

花が咲き始めたら、株元に化成肥料20g/㎡(軽くひと掴み程度)と草木灰を施して土寄せをします。

周りの雑草もこまめに取り除いておきましょう。

枝豆の収穫

8〜9割の実が十分に膨らんだら収穫のタイミングです。

株元から引き抜くか、株元をハサミで切って収穫します。

収穫が遅れると味が落ちる原因になりますので、適期に収穫しましょう。

失敗しない枝豆栽培・育て方のコツ

①枝豆は多くの肥料を必要としません。肥料は控えめにして、成長が良い時は追肥は草木灰などのカリ系を中心にしましょう。

②実を大きくするために、開花時期の水やりはこまめに行いましょう。乾燥の心配がある時は、株元を覆って保湿します。

③種まきの時期を守りましょう。早く種をまきすぎて地温が低すぎると開花が悪く、遅すぎると実が入らなくなります。

枝豆のよくある病気と害虫対策

病気

・モザイク病(葉がモザイク模様になる)

対策:アブラムシの除去。

・ベト病(斑点とカビが生えます)

対策:連作を避けて栽培する。風通しを良くする。窒素肥料を減らす。

・立ち枯れ病(茎が腐り倒れる)

対策:連作を避けて栽培する。水はけが悪い場所の場合は、畝の高さを少し高めにする。

また、病害にあった株は早々に除去しましょう。

害虫対策

開花時期にカメムシが発生します。捕殺するか、寒冷紗で防虫をします。また、スミチオン乳剤での駆除も効果的です。

アブラムシは、葉の裏側について植物の汁を吸います。手や筆などで払いおとしましょう。

・病害虫の対策と予防ついては、以下の記事で詳しく説明しています。

家庭菜園の野菜の病気と害虫対策・予防方法

枝豆の連作における注意

枝豆は連作障害が出ます。同じ場所でのマメ科の栽培は、3〜4年空けて行います。

さまざまな枝豆の種類

枝豆栽培でよくある質問

Q1. 枝豆のさやは大きく育つが、中に実が入っていない

カメムシの害虫被害が原因です。開花時期にカメムシが付くと実の養分を吸ってしまい、実ができなくなります。開花時期に注意をはらい、捕殺して処分するか、寒冷紗で防ぐ、もしくは農薬を散布して防止しましょう。

[itemlink post_id=”1858″]

Q2. 黒枝豆、茶豆を上手く育てるコツは?

黒枝豆、茶豆は共に晩生種で、栽培の難易度は高くなります。

ポイントとしては、黒豆、茶豆の中でも早生や中生種を選んで栽培することと、種の袋に記載のある種まきの時期を正確に守って育てることが大切になります。

また、あまり肥料を多く施しすぎることも蔓ボケの原因となり育ちが鈍ります。

Q3. 鳥に食べられてしまうのを防ぐには?

枝豆の種や発芽直後の葉は、野鳥の大好物なので食べられてしまうことがあります。

対策としては、本葉が開くまで(苗が少し大きくなるまで)は、苗床などで栽培するか、ホームセンターで苗を購入して苗から植えれば、鳥の好物は種や子葉なので、本葉は食べません。

畑に直接種まきをして育てたい場合は、べたがけ資材(不織布や網)を地面に風で飛ばないように直がけしておく方法です。葉が緑化するまでかけておけば被害にあわずに栽培が可能です。

Q4. 葉や茎が萎れて枯れてしまう…

早まきでは発生する確率が低いですが、遅まきの場合に害虫被害によって枯れてしまうことがあります。よく葉や茎を見ると、虫の糞があったり、茎を割ると淡褐色の虫が内部を食い荒らしていることがあります。

対策として葉裏などを確認しておいて、虫や糞がある場合には農薬散布が有効です。

・病害虫の対策と予防方法ついては、以下の記事で詳しく説明しています。

家庭菜園の野菜の病気と害虫対策・予防方法

まとめ

枝豆の栽培は、土壌に窒素が多いと葉っぱは沢山茂りますが実が肥大しません。

育て方として、元肥など肥料は少なめにカリ主体の肥料で育てることと、開花時の水を切らさないことが非常に大きなポイントになります。

沢山の収穫をして夏のビールなどと楽しみたいですね。

MAKI

埼玉県南中部に自らの畑を持ち休日に農業を行う。農薬を一切使用しない無農薬栽培歴は今年で8年。年間20〜30品目の野菜を栽培。